كتبت بديعة زيدان

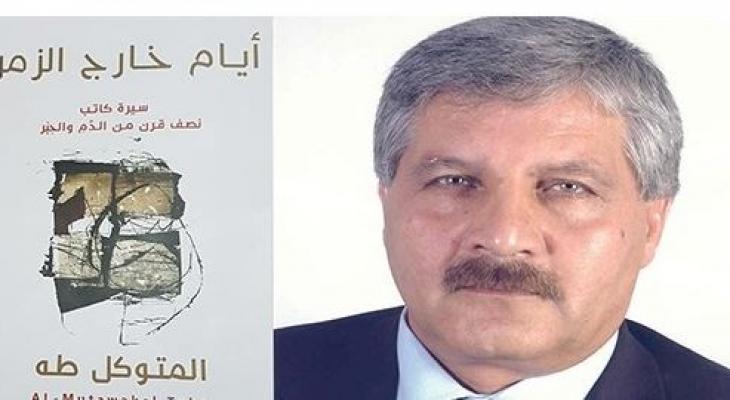

"إلى شعبي صاحب هذه السيرة"، أهدى الشاعر والكاتب والروائي والباحث د. المتوكل طه، كتابه "أيام خارج الزمان" (سيرة كاتب: نصف قرن من الدم والحبر"، والصادر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في العاصمة الأردنية عمّان، وهو الكتاب الذي فاز مناصفة بجائزة إحسان عباس للثقافة والإبداع، ويمنحها ملتقى فلسطين الثقافي.

والكتاب السيريّ الذي سطّر بلغة شعرية وسردية رفيعة، يتناول محاور عدة لا يخلو متنها من قصائد ذات علاقة، مثل: "الولادة، الطفولة والمراهقة"، و"على شاطئ يافا"، و"أيام الجامعة"، و"المكتب الفلسطيني والعودة"، و"القدس"، و"الانتفاضة – الانفجار العبقري"، و"الاعتقال"، و"انتفاضة ثانية .. مختلفة!"، و"الاجتياح .. صورة مكررة"، و"موت الحجة عفيفة"، وأخرى حول "تمزيق الذات"، و"الكتابة"، و"استهداف مفاعيل الوعي"، و"تبقى البلاد بلادنا"، و"الربيع العربي"، ليختتم الكتاب بعنوان فرعي هو "واليوم!".

الحكايات التي طرز بها المتوكل طه كتابه كثيرة ومتنوعة، وهي بالفعل شاهدة على العصر في نصف قرن يمتد من يومنا هذا إلى خمسين عاماً خلت أو يزيد قليلاً، وجميعها تتوزع على المحاور السابقة .. يذكر صاحب "أيام خارج الزمان" فيما يذكر "كان ميلادي يوم العاشر من آذار 1958، في الغرفة الغربية من بيتنا الوسيع ببلدة قلقيلية. كانت الوالدة تستلقي وقد أجهدها الطلق، وكانت شقيقتها ظريفة مع القابلة أم حسن وشقيقتي مريم ينتظرن خروج رأس الجنين، لكن الجنين كان بالعرض ... فما كان من ظريفة إلا أن مسكت رجل الوالدة ونفضتها مع الفخذ، فاتخذ الجنين وضعه الطبيعي، وخرج!

وأضاف: .. وفي الغرفة الثانية، كان الحاج سعيد ينتظر الفرج والبشارة، فعلت الزغاريد وتنادى الجيران، من خلف السناسل والأسوار، أن عفيفة قد ولدت صبياً .. بعد أيام، سأل المختار أبو جلال القزوح والدي: ماذا ستميه؟ قال والدي: أمه تريد أن تسميه جاسر، على اسم شقيقها الذي استشهد قبل عامين، عندما دهمت قوات صهيونية مركز قلقيلية (المقاطعة)، وفجرته على من كان فيه، فوقع أكثر من ثلاثة وسبعين شهيداً! ... وأنا أريد أن أسميه المتوكل، لأن المجاهدين في ثورة 1936 وما قبلها كانوا يبدؤون رسائلهم لبعضهم البعض بجملة "من المتوكل على الله إلى المجاهد فلان الفلاني"، وأريد أن أتذكر كلما ناديت عليه، تلك الأيام وأنا معهم، قبل أن يعتقلوني سبع سنوات .. لكن أمي رفضت أن تنادي باسمي، فاتفق معها والدي أن ينادوني "أبو جاسر".

وفي مشهد آخر يصوره المتوكل طه بالكلمات "كنا نستحم مرة واحدة في الأسبوع! الله يرحمك يا أمي. كانت تضع لجن الماء على بابور الكاز، وتأتي بنا واحداً واحداً، وتدعك أجسادنا ووجوهنا بالليفة الخشنة، فنصرخ، وتدلح الماء الساخن، فنصرخ! ثم تجففنا، ونلبس سراويلنا النظيفة المرقعة ... كان من التقليد بعد الحمّام أن نقبّل يد أبي".

وتتواصل اللقطات التي تبدو مقطعاً من مسلسل طويل "كنا فتياناً، ولم تكن قلقيلية تبعد عن شاطئ يافا غير خمسة عشر كيلومتراً، فنذهب إلى هناك، وبشكل خاص شواطئ تل أبيب، لنتفرّس في أجساد النساء! ونسبح ونتعابث، ونعود مع المساء".

ومن ذكرياته في الجامعة تلك المتعلقة بـ "أبو العز، حسن اشتيوي"، ووصفه بـ"عراب الحركة الوطنية"، من بلدة كفر قدوم شرق قليقيلة، وهو الذي "دخل الجامعة طالباً جديداً، وهو أكبر منا بثماني سنوات تقريباً، ونحن في السنة الثانية. كان يوحي بالثقة، ودائم الانشراح، كالأخ الكبير، يبتشّ في وجه إخوته الذين يكبرهم خبرة وثقافة وقدرة في الكثير من الأمور"، مؤكداً "تخرجت من الجامعة وأنا على معرفة كافية بالماركسية والقومية والعقائد السائدة وحركات التحرر وبماهية الثورة والمقاومة، وكنت قرأت العديد من الروايات العربية والسوفييتية الكلاسيكية، واستطيع المجادلة والمجادلة، لكن بناتي اللواتي تخرجن قبل أعوام من الجامعة نفسها، لا يعرفن، للأسف، القليل القليل مما كان يعرفه أي خريج من زمن راح .. وأرجو أن يعود".

ومما جاء في الكتاب تحت عنوان "القدس": كنا نلج باب العمود أو باب الساهرة، وأقدامنا تعرف طريقها، بالفطرة، إلى الحرم، فنصلي في الأقصى أو تحت الصخرة، أو على المصاطب المفتوحة على الزيتون والسرو والقباب، ونخرج إلى الأزقة المحتشدة بالسيّاح وزائري المدينة من كل لون، ونعرّج على الفرن، لنحمل أكياس الكعك بالسمسم والبيض والمشتوي والزعتر والفلافل، ثم نتخذ مقعدنا في المقهى، لنرتوي بنعناع الشاي، وبترويض عيوننا مع السائرين على أحجار التاريخ، أو مع الريفيات اللواتي يضعن بسطات الخضار والفواكه أمامهن كالتماثيل الحية"، قبل أن يواكب ما بين ماض عاشه، وماض يسبقه، وواقع بات أشد إيلاماً ربما.

ومما كتبه عن الانتفاضة "... وفي تلك السنوات، كانت عبقرية الانتفاضة تتمثل في تحييد أسلحة الاحتلال الثقيلة، باعتمادها على الحجر والمولوتوف، كما تتمثل، أيضاً، بالالتزام الحديدي والدقيق بالقرارات التي كانت تصدرها القيادة الوطنية الموحدة، عبر بياناتها، آنذاك.

وكتب صاحب "كتسيعوت" عن الاعتقال: "للغرفة، في معتقل الظاهرية، باب حديدي مغطى بصفيح حديدي سميك، حتى لا تكاد ذرّة الهواء تدخل إلى الغرفة! لكن هذا الباب عبارة عن جرس تنبيه، يذكرنا بقدوم الجنود إلى الغرفة واقتحامها، إذ لم يتخل الجنود عن عاداتهم القبيحة، التي كان من ضمنها أن يركلوا الباب الحديد ببساطيرهم، فيحدث إيقاعاً خشناً، أو فرقعة مدوية .. تبعاً للركلة! وعندها علينا نحن المعتقلين الثلاثين، أن نقف فور سماع الركلة، ونوجه وجوهنا للحائط، ونرفع أيدينا إلى الأعلى، دون أن ننبس ببنت شفة!".

وقال المتوكل طه الذي كتب عن درويش ورام الله وليل غزة وجريدة الفجر وغيرها الكثير، في توطئة الكتاب: أن تكتب سيرتك يعني أن تشارك الآخرين خصوصياتك، وتطلعهم على ما لا يقال، بالضرورة، لأن ما تكتبه هو، بالفعل، جزء من لحم سيرتك. فما المختلف في السيرة، إذا كانت الكتابة تتسع لكل ما تريد قوله؟ وهو آت من عمق تجربتك، وصميم الأحداث التي انخرطت بها، واحترقت بثلجها، وبللك نورها الوهاج!

وأضاف: ولكن، ثمة ما لم تحتمله الكتابة المبذولة للقراءة، دائماً، بمعنى أن في مسيرة الكاتب ما يثير، وما لا يقال، إذ تحول العادة دون ذكره، وهناك ما لم يجد مناسبة ليحضر، إضافة إلى أن وقائع بعينها لا يمكن الإتيان بها، لحساسيتها أو نتوئها أو حرمتها. وعليه، فإن السيرة الحقة هي غير المنقاة أو المغربلة أو المنتقاة، بل تلك التي تفرد بساطها وتضع كل بضاعتها، ليرى المتلقي المشهد من أوله إلى آخره، وليتمكن من تفكيك الأسباب والمرجعيات والدوافع التي كانت وراء كل فعل، مهما بلغت غرابته وحدته، والصدمة التي يحدثها، خصوصاً أن لدى كل واحد منا من الأسرار ما لا يعد، وما لا يمكن قوله .. ولأن سيرة أي فرد هي وثيقة تعكس الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفكري الذي عاشه.

كتب المتوكل طه بطريقته ما رآه في الانتفاضة الثانية، وخلال الاجتياح، وعن العمل الإبداعي والكتابة، مؤكداً على أن "البلاد بلادنا"، وأنه "حين تموت الأم يصيح ملاك في السماء يقول لابنها: مات أول من يحبّك، وآخر من يحبك"، وأنه بات "على الأسطورة أن تعود إلى كفها، وللخرافة أن تجد لها ثوباً جديداً تتزيّا به، ليراها الطائشون على الحلم".