المتوكل طه في روايته "وريث يافا":استرجاع لحضارة شعب وأرض.. وصف لـ "مسخٍ" ظهر في فلسطين.. واستحضار للنكبة في أسوأ حالاتها

بقلم : عزيز العصا

المتوكل طه؛ كاتب-شاعر-قاص-روائي فلسطيني، ولد في منتصف الزمن الوقع بين النكبة والنكسة؛ فتح عينيه على الدنيا بعد عقد من النكبة، وقبل عقد من النكسة. فَعَلِقَ بين فكّي هاتين الكارثتين اللتين حلّتا بوطنه، لينشأ ويترعرع على الحدود المكانية والزمانية بين الكارثتين؛ فيجول النظر بعمق العارف، ليستل قلمه -شاعرًا، وروائيًا، وأكاديميًا، ومفكرًا- ويطلق شعاعًا يشتت حلكة الأولى، ويبدد ظلمة الثانية، ليُبلغ الأعداء أنه لن يضيع حق لشعب استعاد إرادته، وقراره، وامتشق العلم والمعرفة والفهم الدقيق للمؤامرة؛ حجمًا ومستوى، ومشاركين ومتآمرين. ولأجل ذلك، ولغيره من الأسباب، نكّل به الاحتلال، واعتقله عدة مرات وفرض عليه الإقامة الجبرية.

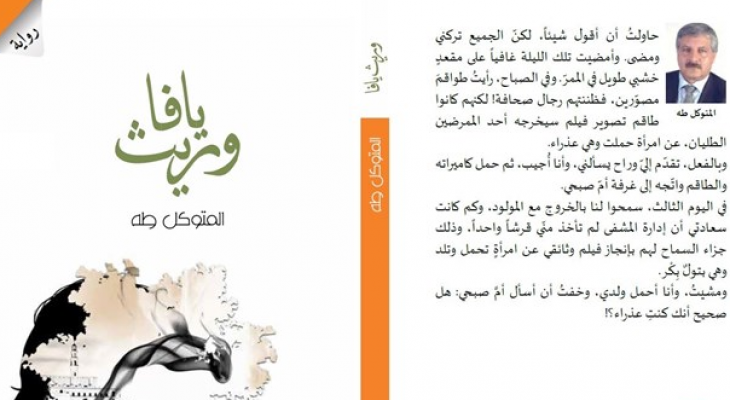

أما العمل الأدبي الذي نحن بصدده، فهو روايته "وريث يافا"، الصادرة عن مكتبة كل شئ-حيفا، بطبعتها الأولى في العام (2018)، وتقع في (174) صفحة من القطع المتوسط.

سيميائيات العنوان والغلاف واللغة تتآلف لجذب القارئ :

السيمياء تعني كل ما يمكن اعتباره "إشارة"، وورد في منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، أن أحد تعريفات "السيميوطيقا" أنها علم يهتم بدراسة أنظمة العلامات، اللغات، أنظمة الإشارات، التعليمات...إلخ" .

هذا ما نجده في رواية "وريث يافا"؛ حيث جاء العنوان بسيمياء تحمل دلالات عميقة المعنى؛ فيافا هي المدينة الفلسطينية التي كانت ثالثة حاضرات الشرق، إلى جانب القاهرة وبيروت، ولا يرث يافا إلا من هو صاحب شأن ويتميز بصفات وسمات شبه خارقة. كما أن الغلاف حمل ملامح النص من خلال سيمياء اللوحة، ذات الدلالات التي تشي نحو نصٍّ يسترجع يافا الجميلة بتراثها وتاريخها الحضاري، الذي داهمه الغزاة؛ ففجروا دماغها وانطلقت غمامة سوداء حالكة، لم تستطع إخفاء برتقالها الشهيّ الجميل، بل ازدادت تجذّرًا لتستمر البرتقالة محافظة على ملامحها الأصلية والأصيلة.

يلاحظ من التحديد أعلاه أن اللغة جزء من السيميوطيقا. وعند الغوص بين ثنايا النص في رواية "وريث يافا" تجد أن اللغة التي يكتب بها "المتوكل طه" ذات دلالات سيميائية عالية، عندما وظّفها –اللغة- كنظام من العلامات التي تعبر عن الأفكار التي يقوم عليها النص.

ثيمة الرواية :

تقوم الثّيمة "القضيّة" الرّوائيّة الرئيسيّة، لرواية "وريث يافا"، كما رأيتها، على صراع البقاء الملحمي بين الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي الذي عمرها وزرعها حتى أصبحت حياته وهويته، والعدوّ المغتصب؛ الذي تسلل بأشكال مختلفة "كغبار أو غبش، يدخل الجسم ويحتلّه ويسيطر عليه"( ). ثم تأتي الحبكة، وما يكتنز فيها من أحداث، لمحاولة استرجاع التراث والإرث الحضاري الضائع في براثن عدوان شرس لم يبقِ ولم يذر.

عناصر الرواية :

وأما عناصر الرواية، المتمثلة بالمكان والزمان والشخصيات والسرد، فقد تآزرت معًا لتجعل القارئ منسجمًا في النص، حتى النهاية:

فالبنية المكانيّة؛ وهي يافا المدينة الفلسطينية التي استباحها الغزاة، بحقولها وبرتقالها وحاراتها وشوارعها، وقد أبدع الكاتب في توظيفها في النص، ووصفها كما كانت عليه حتى النكبة في العام 1948، فتقاسمت البطولة مع "أبو صبحي". ووفق سيميائية اللغة الموصوفة أعلاه، يبدأ الكاتب بتعريف يافا "تعني السَّرَحان والزّوغان والفوحان، والبكاء الطويل، والذكريات التي تتفجّر، فتحدث ندوبانًا وسحجات حارقة على روح أبي صبحي ووجهه"( )، وفي ذلك استهلال يؤشر إلى العلاقة الصميمية بين بطلي الرواية: يافا و"أبي صبحي". ولكي تكتمل روعة المشهد، أبدع الكاتب عندما "أنسن" الأشجار والحقول، وجعلها كشخصيات تتحرك خلال النص، وفق توظيف جميل أكسب النص متعة خاصة.

أما البنية الزّمانيّة، فلم تكن أقل حدّة ووضوحًا، إذ غاص الكاتب في أعماق شخصيّة أبي صبحي، الذي عاش النكبة؛ بمقدماتها وتفاصيلها وأهوالها وإفرازاتها وانعكاساتها ونتائجها المذهلة. وامتدت أحداث الرواية حتى أواسط تسعينيات القرن العشرين( )، إذ أصبح عمر البطل الذي عايش النكبة (ثمانون) عامًا، فشملت حقبة ظهور الزعيم المصري جمال عبد الناصر( ).

وأما بشأن شخصيّات الرواية، فإن الكاتب تمكّن من تكثيف ما يحتاجه من ثيمة الرواية في الشخصيّة الرئيسة، التي أطلق عليها "أبي صبحي"، ووظّف إلى جانبه عددًا من الشخصيات الثانوية الهشّة. وقد جاءت سمات وخصائص بطل الرواية متطابقة، إلى حد كبير، مع الدور المرسوم له؛ كارتباطه الوثيق والعميق بالأرض، وعشقه للتراب والأعشاب والأشجار، التي يتعامل معها وفق علاقة أبوّة بشرية، وساعده في ذلك "أنسنة" الأشجار، مما طوّعها للتحرك مع البطل والاستجابة لعشقه الجامح للأرض وما فوقها وما تحتها، وما ينبت فيها.

لقد تمثل الخيط الروائي بأبي صبحي، المولود في العام 1913م( )، الذي لم يغب عن المشهد حتى النهاية، الأمر الذي جعل الكاتب يعيد قولبته بين الحين والآخر، ويجعل شخصيته تتأرجح بين الحقيقة والتخييل، خدمة لثيمة الرواية، التي أراد منها الكاتب استرجاع الزمان والمكان كمكونيْن أساسييْن في الرواية الوطنية للشعب الفلسطيني، الذي فقد أرضه ودُمِّرت حضارته التي بناها بالعرق والدم وشقّ الأنفس. ويمكن القول هنا، بأن رواية "وريث حيفا" هي رواية الشخص الواحد.

معمار الرواية :

وعلى مستوى المعمار الروائي، جاء السرد الروائي بلغة عربية سليمة وواضحة، وبترقيم وتشكيل ينم عن حرص الكاتب على أن يقدّم نصًّا منضبطًا، خاليًا من الأخطاء. كما تم توزيع الأحداث على خمس محطات رئيسة، شملت سرديّات جاءت بنصوص، تتراوح بين القصيرة والمتوسطة، مشبعة بشعرية جميلة، تنقل القارئ بين الأحداث بتتابع سلس. كما كان للفنتازيا مساحة تم توظيفها بما يخدم ثيمة الرواية؛ عندما تعددت أوصاف الأعداء المهاجمين( ): الشبح، والمَسْخ الهائل الحجم وحول جرْمه نتوءات صلبة مسننة، والشيطان، والكائنات. وفي كل مرّة كان الكاتب يبدع في توظيف دورهم العدواني القاتل بلا هوادة.

رواية الذاكرة :

في هذه الرواية أخذ الكاتب دور السّارد، وأينما تطلب الأمر كان يسند مهمّة السرد لأبي صبحي. ولم يُخف الكاتب أن هذه الرواية تجئ استجابة لمجريات أحداث ضخمة "لا تحيط بها الأقلام، ولا تجمعها رواية أو حكاية واحدة"( ). فقام بوصف يافا وحقولها وحاراتها وأزقتها، ووصف العلاقة الحميمية بين الإنسان الفلسطيني وأرضه التي يأكل من أعشابها ويحتضن أشجارها وينعم بمياهها، ويعشق ترابها، ويعمرها ويزرعها بشتّى أنواع المزروعات وأشكالها.

كان ذلك كله قبل النّكبة، أي قبل أن تداهمها الأشباح والمسخ والشياطين والكائنات الغريبة لتفعل فيها فعلها؛ كمذبحة الدوايمة، التي راح ضحيتها (115) رجلًا وامرأة وطفلًا( ). ثم يصف عذابات اللاجئين في المخيّمات، الذين كانوا يقتاتون على حشاش الأرض، ويهيمون بلا سكن يؤويهم ولا مراحيض تحفظ كرامتهم الإنسانية، يعمل الرجال مقابل الطحين، مشيرًا إلى تنكيل الصليب الأحمر بهم( ).

خلاصة القول :

لا شك في أن الأدب مرآة الشعوب والمعبر عن مكنوناتها الفكرية والنفسية والاجتماعية والسياسية... الخ. ولما كانت الرواية هي الجنس الأدبي القادر على رسم ملامح الماضي والحاضر، والمؤشّر نحو المستقبل، فإنه من الطبيعي أن تنعكس النكبة على الرواية الفلسطينية. وفي روايتنا قيد النقاش نجد أن الكاتب يقفز من ثوب الروائي، ليأخذ دور المؤرخ، عندما يقاطع صوت بطل الروايةـ ويقول: "(...) فأصابني الذهول من النّقص البائن والجارح في روايتنا الشفويّة عن المذابح التي طالت الناس في بلادنا!"( ).

لقد وجدتُ في هذه الرواية، التي مزجت بين الحقيقة والخيال، وبين الفانتازيا والواقع، فجاءت بسرديات جميلة شكلت، معًا، لوحة فنّيّة مشبعة بلغة رصينة، لم تخل من الشعريةً، وبشعريّة التفاصيل في جوانب من النصّ. ما يضع الرواية على رفوف اللغوييين والمؤرخين والباحثين في شأن النكبة التي لم تكتمل روايتها بعد.

وتيقى نكبة شعبنا، المتعددة الأبعاد والصور والأشكال، تنتظر الكتّاب والقصصيين والروائيين والشعراء والمسرحيين والسينمائيين... الخ، لكي يأخذ كل من جانبه دوره في التوثيق لم جرى بحق شعبنا من ظلم صارخ، يبقى وصمة عار في جبين البشرية الخرساء التي سارعت للاعتراف بالدولة التي مارست كل ذلك ثم تربّعت في الأمم المتحدة، كدولة معترف بها من الغرب والشرق.