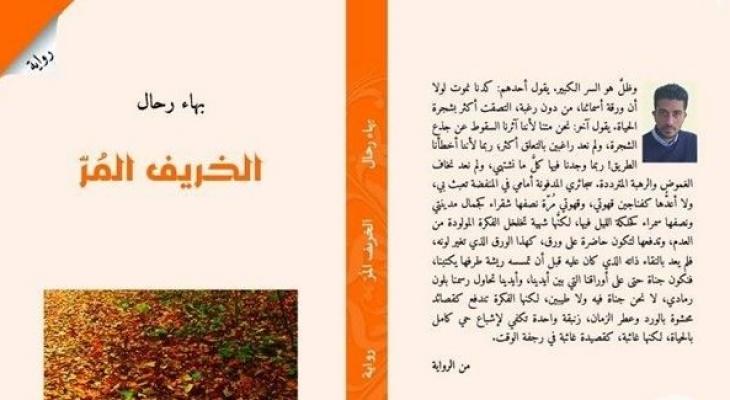

صدر مؤخراً عن مكتبة كل شيء- حيفا للشاعر والكاتب "بهاء رحال" روايته الأولى مطلع أكتوبر الحالي التي جاءت في 304 صفحة من القطع المتوسط تحت عنوان متفجرّ يشي بالقلق والحزن اللذان يصطدمان بالقارئ مع تزامن صورة الغلاف الذي حمل أوراق الخريف المتساقطة بلونها الأصفر على طبعته، وكأنها دلالة على أن فصلاً أو أكثر يحبوا إلينا وعلينا بسردية فحواها الألم والأسى دفعة واحدة والتي مرت بها حالات الرواية على مختلف الأصعدة بشخصياتها وزمانها ومكانها؛ مروراً بكلمة الإهداء التي نسبها إلى والداه حيث الخلود.

هكذا افتتح كاتبنا روايته " الزمن سحابة خريف مُرّ" حيث سريعاً ما ينتقل بنا من خريفه الأوحد إلى آخر أشمل وأعمق أو لربما لم يكفِه فصلاً لسرد فترته، فتراه يأخذ لوجه روايته ملامح الفصول الممتدة فينتقل بنا نحو زمن يحوي فصولاً متزامنة بذات الألم والمعاناة المستمران! فيبقى السؤال يتردد في ذهن القارئ؟ عن أي زمان يتحدث الكاتب في روايته؟ وعن أي مكان ينوي إقحامنا به في تفاصيل سرده؟

"من العام إلى الخاص" قدمّ الكاتب أسلوبه السرديّ بذكاء وعبقرية حملنا معها في رحلة شيقة ومتعبة منذ البداية على شكل متواري، حيث حالة اليتم والفقد المجهول الذي ألمَّ بشقيقة "عميد" بحيث جعل من الفقد عاملاً أساسيًا في خلق جلّ علامات الاستفهام لدى القارئ والرغبة في الكشف عما وراء هذا المشهد الكسير المليء بالتساؤلات.. من؟ ولماذا؟ وكيف؟

من الرواية: يحق لها أن يبللها البكاء، أن تسخر من كل ما حولها، أن لا تثق بالزمن القلق، أن تجدد دمعها كل خريف، أن تفقد صبرها في الربيع، أن تتحضر للثأر! ولكن كيف يثأر الإنسان من خذلان الزمن؟ كيف تسامح الموت؛ والموت فقد، والفقد وجع لا يزول؟

فيبقى عامل التساؤل يطاردك والراوي مع شخصية عميد التي مثلت شريحة من المجتمع، فيصف مناقبه بالطموح الهادئ المثقف المكافح الذي سار يتحدى صعاب المرحلة في أوج حياته بين التعليم والعمل وغيرها، فتراه يخوض معركته بصمت متحدياً نفسه وواقعه المفروغ من معاناة الاحتلال التي تكللت في عرقلته فيما بعد بين مدينتين في تنقله الأسبوعيّ من بيت لحم إلى " رام الله".

تبدأ شخصيات الرواية بالظهور أكثر فأكثر وبشكل منتظم " لميس" الشابة الممشوقة والتي يصفها على مستوى عالٍ من الجمال والرقة والتي تنحدر من مزيج أب فلسطيني وأم من أصل فرعونيّ استقروا القاهرة لفترة زمنية بعدما أنهى الوالد دراسته الجامعية فيها وراح يعمل القاهرة لفترة لا بأس بها. ثم يأتي اليوم الذي يعود فيه الحنين إلى موطنه ويقرر العودة وعائلته إلى قطاع غزة في أكثر الفترات خطورة التي انعكست آثارها بتساؤلات مترامية على أنثى مراهقة عانت محطات الحياة التي حملتها بين البلاد من صعوبات صاحبت الحالة من عدم الاستقرار السيكولوجي والاجتماعي الذي بدت تشعر فيه خاصة بعدما أدركت خسارتها لأشياء كثيرة، منها الأصدقاء..

من الرواية : مرة أخرى كان على لميس أن تتكيف مع ظروف جديدة، هذه المرة بعد انتقالها للحياة في بيت لحم، فرغم أنها لا تزال في فلسطين، إلا أن الفصل الذي فرضه الاحتلال، جعلها ترى نمط حياة مختلفاً ومثلما تغلبت على الصعوبات التي واجهتها يوم انتقلت للعيش من القاهرة إلى غزة، تغلبت على الصعوبات التي واجهتها يوم انتقلت من غزة إلى بيت لحم ولكن ذلك كله كان يحتاج منها الوقت، ويحتاج لقوة صبرها الذي اعتمدت عليه في محطات حياتها المختلفة..

قدمت الرواية أدواراً بالغة الأهمية على الصعيد المجتمعي حيث يمرّ الكاتب في رحلته الأولى بطرح مشكلات خصت فئة الشباب وهي الأهم بالنسبة له، الذين يجابهون الحياة بمختلف عراقيلها متزامنة بين الحاضر والماضي وما ينتظرهم في المستقبل من خبايا مربكة، من تفشي البطالة والأرق الذي يصاحب الخريجين وسخريته من قلة رصانة المقابلات التي يتقدم إليها الشباب على حد سواء على أنها في غالبيتها مقابلات هزيلة أقرب إلى المهزلة، حيث يبرهن ذلك من خلال مقابلة لميس لإحدى الوظائف التي تتقدم لها أمام لجنة واهنة فتظهر بثقافتها وقوتها وجمالها الرصين تقلب فيه موازين المعادلة المنشودة بين الوجه والوجه الآخر بحنكة ودهاء غير معهودة.

ثم يذهب بنا الكاتب ويتخذ من المكان صورة تعكس هيئة شخصياته. شخصيات ليست عادية سهلة! التي تراوحت على فترات زمنية مختلفة متنقلة بين القاهرة وغزة زمن انتفاضة الأقصى الثانية وما قبلها ولبيت لحم نصيباً ورام الله فعلها في تكوين شخصية عميد الذي تنقل بين المدن المتوهجة بالثقافة، فقد كان في الربط بينهما دهاء واضح في خلق مساحة بدت آثارها على شخصيته في خوض شقاءه بين الدراسة والعمل ولذة الحب المصحوبة على فترات بين خفض ورفع أثرت انعكاساتها على الحالة المربكة التي سادت مختلف الأصعدة.

تنامَ الحب بين قلبين جميلين حميمين جمع عميد ولميس في أكثر الفترات حدة حيث تأخذ الرواية منحناً آخر تتصاعد فيها وتيرة الأحداث بفعل الانتفاضة وبدء الحصار الذي ضرب كافة المدن الفلسطينية التي أصبحت آثارها واضحة على كافة الأصعدة المجتمعية التي بدت أيضاً على شخصياته وهم عينة من مجتمع عانى الأمرين؛ عندئذٍ تبدلت الألوان في المدن والتحفت السماء زمناً أشبه بلون رماديّ.. واختفى النور على مناحي الحياة!.. وحالة الفقد للكثير أمثال عميد من خسارة وظائفهم بفعل الانتفاضة.. والخسائر البشرية التي حصدت أرواحاً بريئة "ملائكية" لا ذنب لها!

من الرواية : فلم يكن يدرك أن القتلة يتربصون له بالطريق لسرقة أحلامه وحياته وروحه، لم يكن يعلم أن الطفولة في هذا الوطن مهدده وممنوعة ومقتولة، ولم يكن يعلم أن هؤلاء القتلة يتربصون له لأن ألعابه تزعجهم، وحقيبته المدرسية تزعجهم وأن كل أحلامه تزعجهم، فقرروا وبدم بارد إطلاق النار عليه دون أي واعز أخلاقي أو إنساني، فكانت الصورة التي تناقلتها كل الفضائيات شاهدة على دموية الاحتلال وجنوده، وكانت شرارة أخرى تشعل لهيب المواجهة."

يتطرق الكاتب في مرحلة من بلوغ الأحداث حول ما يسمى قضية " الشرف" التي راح ضحيتها "ماتيلدا" التي اختارت لنفسها هذا الاسم الوهميّ طيلة دراستها الجامعية كاسم مستعار! لماذا؟ وما الهدف وراء هذا التستر على اسمها الحقيقي؟ لربما أراد الكاتب أن يوصل لنا رسالة تخص المرأة التي تحاصرها العادات والأفكار الجاهلية على أنها كائن مخيف! فما كان عليها إلا أن تحظى بلقب يجعلها تشعر بفسحة قليلة من الحرية التي حوصرت بها واقتلعت منها من قبل مجتمع ينظر على أن الأنثى أنها كائن غريب! ليتبين فيما بعد؛ أي بعدما أثار عميد محرر المجلة الذي يعمل بها تحقيقه الصحفيّ بعدما مضى على القضية زمن راح يبعث أوراقها من جديد في تحقيقه. فهو لم ينسَ ضحية رحلت عن الدنيا ظلماً وبهتاناً. فقط لأنها رفضت الزواج من ابن عمها الذي تقدم لخطبتها! فأخذ من ضعفه يبث الإشاعات التي تمس شرفها لينتهي بها المطاف نحو المجهول وبإغلاق ملف القضية كما العادة! لماذا؟ يتساءل؟ ونتساءل؟

استخدم الكاتب في نصه أسلوب الحبكة الذكية المثيرة والمقلقة في آن؛ من حيث دب عامل الإثارة بين القارئ والراوي معاً عما وراء المجهول من ألغاز!. وأخص بالذكر هنا عميد الذي أعتبره محور أساسي في الحبكة والذي يصاب بمرض خطير ولا يفصح عنه لأي شخص كان. ليبقيه سراً بينه وبين طبيبه لفترة زمنية لا بأس بها!. في المقابل تتطرق الرواية من باب آخر صوب قضية الثأر القديم الذي استغلته فئات مريضة والتي راح ضحيتها أحد شخصيات الرواية الثانوية التي قابلها "عميد" في أحد مقاهي المدينة فترة الحصار الأولى بعدما دب الرعب والخوف شكله على المدن التي باتت مفرغة من كل شيء.

من الرواية : مات بداعي الثأر. هذا الثأر يأخذ أنفس بريئة لا ترتبط بفعل الجريمة ذاتها، تأخذهم فقط لأن تشابهاً حصل في نهايات أسمائهم الطويلة. يتذكر يوماً سؤال وهيب الذي لم يجب عليه أحد في حينه: لماذا لا نكتفي بأسماء أباءنا فقط؟ لماذا لا نحمل أسماء أمهاتنا بدلاً من آبائنا؟ ألسن جديرات بنا وهن حملننا وهناً على وهن؟ ولماذا علينا القبول بهذه الأسماء الطويلة المركبة والمعقدة؛ والد من بعد والد، وجدٌ من بعد جد؟ ولماذا علينا دفع أثمان هذه الأحمال الثقيلة؟ ومتى تنتهي عقدة الثأر في بلادنا؟

مذكرات ميت! بالخط العريض خط الكاتب عنواناُ بحنكة، حيث جعل من الضحية تخوض خطابها من وراء العالم المجهول بعد رحلة شقية ومتعبة للبدن! من أين جاء بكل تلك الجرأة ذلك المسجىّ ليخاطب الأحياء من السماء بعد عام على رحيله ويخلخل قلوبهم برجفة ملؤها الحزن والأسى. كيف استطاع ذلك المسجىّ دلف اعترافاته وبشكل مفصل عما أخفاه طوال تلك الفترة من أسرّار والذي أفصح عنها دفعة واحدة من وراء ستار الموت!

من الرواية : كنت على الدوام أفكر بأن هذا الحزن يخصني وحدي، لهذا حفظته سراً بعيداً عنكم، عن دمع أمي وحزن أبي. عن سماح التي ستغفر لي حين تقرأ هذه السطور، وعن كل الذين تمنوا لو أخبرتهم. عن لميس التي خذلتها بهذا الفقد، لكنه ليس ذنبي.

في المقابل لم تخلو الرواية من الصّور الفنية المنمقة في مكانها دون مبالغة؛ وذلك إن دل على أن الكاتب استطاع بحرفة أن يفصل لغته الشعرية عن لغته الروائية في سرد أحداثه المتعددة وبلغة سلسة رزينة بعيدة عن التكلف في المعنى. لقد أخذ بنا الرحال بين صفحاته وكأنما جعل منا أيائل قلقة تلهث بين السطور سطراً وراء آخر دون ملل أو كلل. على الرغم من جلّ الألم الذي اعتصر دواخلنا إلا أن في لغته كان أسلوباً وطعماً يشي باللذة بين الفينة والأخرى في استخدام صوره الفنية البسيطة كما العادة، فقد حظيت أن أقرأ بهاء رحال كشاعر واليوم حظيت بقراءته كروائي، حيث حلق بنا وارتفع في العلى مع إبداعاته التي اعتدنا عليها.

هنيئاً للكاتب على هذا العمل المبدع وهنيئاً للأدب الذي جمعنا وياه وبأعماله الجديرة على الدوام.